KI-Prompten mit Methoden der Technischen Kommunikation

Dieser Blogbeitrag erläutert, wie etablierte Prinzipien aus der Technischen Dokumentation auf das Prompting übertragen werden können, um KI-gestützte Prozesse im Unternehmen effizienter, präziser und reproduzierbar zu machen.

Künstliche Intelligenz ist nur so gut wie die Sprache, mit der wir sie füttern. Was trivial klingt, hat in der Praxis weitreichende Folgen: Wenn ein Prompt – also die Eingabeaufforderung an ein Sprachmodell wie ChatGPT – zu vage, zu lang oder unstrukturiert ist, produziert die KI-Inhalte, die oft wenig mit dem gewünschten Ergebnis zu tun haben. Dies führt zu unnötigem Mehraufwand, Frustration und mitunter fehlerhaften oder unbrauchbaren Resultaten.

Woran liegt das? Die Antwort findet sich in der Funktionsweise heutiger Sprachmodelle. Anders als ein Mensch "versteht" ein KI-Modell unsere Eingabe nicht inhaltlich-intuitiv, sondern verarbeitet statistische Muster. Auf jedes Wort folgt das wahrscheinlich nächste – Absicht und Kontext erschließen sich der KI nur aus den vorgegebenen sprachlichen Strukturen. Mit anderen Worten: Nicht die Intelligenz des Modells ist der limitierende Faktor, sondern die Klarheit unseres Prompts. Genau hier setzt der Gedanke an, Sprache regelbasiert und strukturiert zu gestalten – so wie es seit Jahrzehnten in der Technischen Dokumentation üblich ist.

Die Bedeutung klarer Prompts

Ein Prompt ist nichts anderes als die Anweisung, mit der wir eine Künstliche Intelligenz dazu auffordern, etwas Bestimmtes zu tun – etwa Informationen bereitzustellen, Texte zu schreiben, Zusammenfassungen zu erstellen oder Entscheidungen vorzubereiten. In der Praxis ist der Prompt der erste – und oft entscheidende – Schritt in der Mensch-KI-Kommunikation.

Da Sprachmodelle nicht verstehen wie Menschen, sondern lediglich auf der Basis statistischer Wahrscheinlichkeiten Text erzeugen, hängt das Ergebnis maßgeblich von der Präzision, Eindeutigkeit und Struktur unserer Eingabe ab.

Ein Beispiel:

- Prompt A: "Was ist Umsatzsteuer?" → Ergebnis: allgemein, Wikipedia-ähnlich

- Prompt B: "Erkläre die Umsatzsteuer-Voranmeldung für ein deutsches KMU. Format: nummerierte Liste. Zielgruppe: Buchhalter ohne juristische Vorkenntnisse." → Ergebnis: konkret, anwendbar, zielgerichtet

Wie interpretiert die KI unklare Vorgaben?

Unpräzise Prompts zwingen das Modell dazu, Lücken kreativ zu füllen. Auf jede unbestimmte Formulierung folgen Annahmen des Modells, was gemeint sein könnte. Je unklarer die Eingabe, desto größer der statistische Spielraum – mit der Folge von Streuverlusten, unscharfen Aussagen oder sogar Widersprüchen im Output. Ohne eindeutige Zielgruppenangabe, klare Struktur oder spezifischen Kontext erzeugen Sprachmodelle zwar oft wohlformulierte Texte, diese passen jedoch nicht zwingend zum tatsächlichen Bedarf. Das Resultat ist mitunter "schöne Sätze, falsche Aussagen" – Inhalte, die oberflächlich gut klingen, aber fachlich unbrauchbar sind.

Typische Fehlerquellen bei schlechten Prompts

- Mehrdeutigkeit: Wörter mit mehreren Bedeutungen oder unscharfen Begriffen ("Projekt", "prüfen", "erklären").

- Unklare Zielgruppe: Die KI weiß nicht, ob sie für Fachpublikum, Laien oder Entscheider schreibt.

- Fehlende Strukturvorgaben: Statt Listen, Tabellen oder Bulletpoints erstellt die KI Fließtexte – oft unübersichtlich.

- Vage Formulierungen: Wörter wie "optimal", "passend", "nützlich" ohne Maßstab oder Kontext.

- Zu viele Anforderungen in einem Satz: Komplexe Sätze überfordern das Modell und reduzieren die Steuerbarkeit.

Ein Prompt ist keine Frage an eine allwissende Maschine, sondern ein sprachlicher Bauplan. Je klarer, einfacher und strukturierter er ist, desto präziser, zuverlässiger und nützlicher wird die Antwort der KI – besonders im professionellen Umfeld.

Warum Technische Dokumentation ein Vorbild für gutes Prompting ist

Die Technische Kommunikation verfolgt ein Ziel: komplexe Informationen so klar, präzise und zielgerichtet zu vermitteln, dass sie ohne Rückfragen verstanden, weiterverarbeitet und international eingesetzt werden können. Was für Maschinen, Geräte oder Softwaredokumentationen gilt, lässt sich direkt auf das Schreiben von Prompts übertragen.

Wie bei einem Montagehandbuch oder einer Bedienungsanleitung kommt es auch beim Prompten darauf an, die richtige Information im richtigen Format an die richtige Zielgruppe zu liefern. Nur dann kann ein Sprachmodell sinnvoll reagieren.

Wie strukturiere ich Informationen so, dass eine KI sie zielgenau verarbeiten kann?

Die wichtigsten Grundlagen sind:

- eine Aussage pro Satz,

- klare Zielgruppenorientierung,

- eindeutige Begriffe,

- Verzicht auf Füllwörter und Weichmacher,

- Format- und Strukturvorgaben.

| Aspekt | Traditionelles Prompting | Prompting nach TD-Standards |

|---|---|---|

| Sprachstil | Umgangssprachlich, spontan – Prompt ggf. mehrdeutig oder ausschweifend formuliert. | Kontrollierte Sprache – klare, präzise Formulierungen nach festen Regeln (kurze Sätze, Aktivform, definierte Begriffe). |

| Struktur der Anfrage | Keine einheitliche Struktur – alle Anforderungen in einem Fließtext. | Standardisierte Struktur mit Bausteinen (z. B. Kontext, Aufgabe, Formatvorgabe, etc.), oft als Liste gegliedert. |

| Informationsgehalt | Lückenhaft oder implizit – wichtige Details werden evtl. weggelassen oder vom Nutzer vorausgesetzt. | Vollständig und explizit – alle relevanten Infos (Ziel, Umfang, gewünschter Stil, Fachinfos) sind im Prompt enthalten. |

| Terminologie | Uneinheitlich – unterschiedliche Begriffe für dasselbe, kein Glossar, mögliche Verwechslungen. | Konsistente Terminologie – festgelegte Begriffe und Bezeichnungen werden konsequent verwendet; bei Bedarf im Prompt erklärt. |

| Ausgabequalität | Variiert stark – das Modell rät. Stil und Format, Ergebnisse schwer vorhersehbar und inkonsistent. | Reproduzierbar – dank klarer Vorgaben erhält man stabilere, einheitliche Outputs in gewünschter Form und Tonalität. |

| Team-Nutzung | Individuell – jeder Mitarbeiter "promptet", wie er will; Know-how bleibt implizit. | Standardisiert – gemeinsame Prompt-Vorlagen und Leitfäden sorgen für gleiche Vorgehensweise im ganzen Team. |

| Lernaufwand | Hohe Trial-and-Error-Rate – Nutzer müssen durch Erfahrung herausfinden, was funktioniert. | Geringere Fehlerquote – Best Practices sind dokumentiert, Mitarbeitende werden geschult, wodurch schneller gute Ergebnisse erzielt werden. |

Methoden der Technischen Kommunikation für bessere Prompts

Klarheit und Struktur: das Prinzip des Funktionsdesigns

Funktionsdesign ist eine Standardisierungs- und Strukturierungsmethode. Die Funktion einer Information ist hier wesentlich, z. B. eine Handlungsanweisung oder ein Warnhinweis. Das macht Inhalte nicht nur verständlicher – es macht sie auch maschinenlesbar.

Ein Prompt, der nach diesem Prinzip aufgebaut ist, trennt klar zwischen Aufgabe, Zielgruppe und Format. Beispiel:

"Erstelle eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reisekostenabrechnung für Mitarbeiter: innen im Außendienst. Format: nummerierte Liste."

Die KI erkennt sofort, was zu tun ist, für wen und wie das Ergebnis aussehen soll. Statt Interpretationen entstehen Ergebnisse.

Kontrollierte Sprache: warum weniger oft mehr ist

In der Technischen Kommunikation arbeitet man mit einem reduzierten, normierten Wortschatz. Fremdwörter, Metaphern oder umgangssprachliche Ausdrücke werden vermieden – aus gutem Grund: Sie erhöhen die Fehlerrate bei der Übersetzung und die Missverständnisse bei der Nutzung.

Für Prompts gilt das genauso: Begriffe wie "optimal", "hilfreich" oder "geeignet" sind zu vage. Sie lassen der KI zu viel Interpretationsspielraum. Stattdessen sollte die Sprache konkret, aktiv und zielgerichtet sein:

- statt "Bitte beschreibe optimal den Prozess …"

→ "Beschreibe den Ablauf in 5 Schritten, aus Sicht der Buchhaltung."

Weniger Wörter, mehr Wirkung.

Übersetzungsgerechtes Schreiben als Basis für eindeutige Kommunikation

Die Technische Dokumentation folgt häufig dem Prinzip des "übersetzungsgerechten Schreibens" – nicht nur für die sprachliche Verständlichkeit, sondern auch für automatisierte Prozesse. Ein Satz wie "Bitte erstellen Sie eine Rechnung, wenn Sie das Produkt erhalten haben und der Preis korrekt ist." ist problematisch, weil er zu viele Bedingungen enthält.

Besser:

- "Prüfen Sie den Preis."

- "Erstellen Sie die Rechnung erst nach Lieferung."

Diese Reduktion auf jeweils eine Information pro Satz erhöht nicht nur die Verständlichkeit – sie verbessert auch die "Lesbarkeit" durch KI-Systeme.

Genau hier liegt der strategische Vorteil: Wer Prompts nach den Leitsätzen der Technische Dokumentation schreibt, reduziert die Fehlinterpretationen der KI auf ein Minimum und steigert die Effizienz bei der Informationsverarbeitung deutlich.

Die meisten Menschen schreiben Prompts so, wie sie auch E-Mails oder Chat-Nachrichten formulieren: frei, intuitiv, mal lang, mal kurz. Was im Alltag funktioniert, führt im Umgang mit Künstlicher Intelligenz allerdings schnell zu Missverständnissen. Der Grund: Sprachmodelle reagieren empfindlich auf Unklarheiten, unstrukturierte Formulierungen und fehlende Vorgaben.

Für welche Unternehmensbereiche ist dieses Vorgehen geeignet?

Strukturiertes Prompting nach der Methodik der Technischen Dokumentation ist ein Vorgehen, das in nahezu allen Fachabteilungen direkt anwendbar ist. Denn überall dort, wo Informationen erfasst, formuliert, strukturiert oder analysiert werden, kann ein klar formulierter Prompt die Arbeit mit KI-Systemen vereinfachen, beschleunigen und verbessern.

- Marketing & Kommunikation: zielgerichtete Texte, Kampagnenideen, Social Media Content

- Finanzen & Controlling: vollständige Checklisten, Auswertungen

- Entwicklung & Technik: technische Beschreibungen, Handbuch-Inputs

- HR & Verwaltung: E-Mails, Formulare, Texte für das Onboarding

- Führungskräfte: steuerbare KI-Prozesse und effizientere Projektkommunikation

"Strukturiertes Prompting ist kein Redaktionsdetail – es ist ein Managementwerkzeug."

Einheitliche Qualität – auch teamübergreifend

In größeren Organisationen arbeiten verschiedene Bereiche mit KI-Tools: Controlling, Personalwesen, Marketing, Vertrieb. Wenn alle Abteilungen eigene, unstimmige Schreibstile und Methoden entwickeln, entstehen Brüche in der Kommunikation – sowohl intern als auch extern.

Ein strukturierter Ansatz sorgt für:

- konsistente Sprache und Inhalte,

- standardisierte Prompt-Vorlagen,

- weniger Einarbeitungsaufwand für neue Teammitglieder,

- verbesserte Zusammenarbeit zwischen Fach- und Technikbereichen.

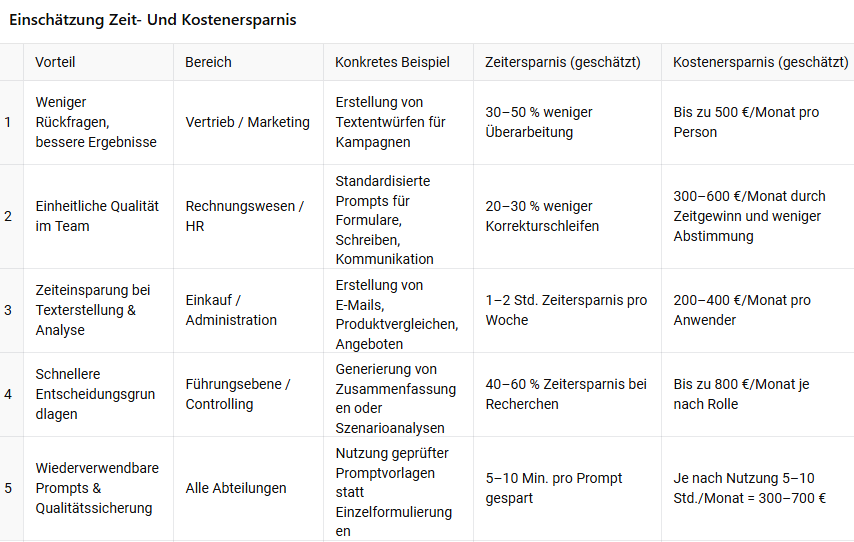

Zeiteinsparung bei Recherche, Textgenerierung und Dokumentation

Ein sauber formulierter Prompt kann die gestellte Aufgabe innerhalb von Sekunden lösen: Textbausteine, Erklärungen, Listen, Formulare oder Zusammenfassungen. Die Zeit, die man sonst mit Formulierungsversuchen, Beantwortung von Nachfragen, Recherche und Korrekturen verbringt, lässt sich mit einer durchdachten Prompt-Strategie deutlich reduzieren.

In schnelllebigen Arbeitsbereichen wie Kommunikation, Support oder Einkauf bedeutet das: Weniger Routinearbeit, mehr Raum für Strategie und Qualität.

Ein strukturiertes Prompting-System spart nicht nur Zeit und verbessert Ergebnisse – es wirkt wie ein internes Qualitätsmanagement für alle KI-basierten Prozesse im Unternehmen.

Strategischer Nutzen: KI effizient und steuerbar einsetzen

Für Unternehmen, die KI gezielt einsetzen wollen, reicht es nicht, ein leistungsfähiges Tool zu haben. Entscheidend ist, ob das Tool steuerbar ist. Und das beginnt bei der Sprache. Ein guter Prompt macht den Unterschied zwischen einem KI-gesteuerten Aha-Moment und einem Text, der in der Ablage landet.

Führungskräfte, die verstehen, wie präzise Formulierungen die Qualität von Ergebnissen steigern, können gezielter delegieren, Anforderungen besser formulieren – und den Einsatz von KI strategisch entwickeln statt nur "testen".

Reduzierung von Reibungsverlusten bei KI-Projekten

In vielen Unternehmen laufen derzeit KI-Pilotprojekte – oft mit durchwachsenen Ergebnissen. Der Grund: Die fachliche Kompetenz ist da, die technische Plattform auch, aber die Übersetzung in die Sprache der KI fehlt. Mit strukturiertem Prompting nach den Regeln der Technischen Dokumentation lassen sich diese Reibungsverluste drastisch reduzieren:

- Eindeutige Anforderungen an das KI-System (weniger Missverständnisse),

- Bessere Ergebnisse mit weniger Korrekturschleifen,

- Schnellere Proof-of-Concepts (weil Inputs und Outputs direkt passfähig sind),

- Höhere Akzeptanz in den Fachabteilungen (da die Ergebnisse nachvollziehbar und nützlich sind).

Führungskräfte profitieren dabei doppelt: Zum einen erhalten sie verlässlichere, qualitativ hochwertige Inhalte; zum anderen sparen sie Ressourcen, weil weniger Nacharbeit und Schulungsaufwand erforderlich sind.

Beitrag zur digitalen Transformation und zum Qualitätsmanagement

Ein strukturierter Umgang mit KI ist nicht nur ein Effizienzgewinn – er ist auch ein Signal: für Qualitätsbewusstsein, Prozessklarheit und Zukunftsfähigkeit. Gerade in mittelständischen Unternehmen kann ein einheitlicher Sprachstandard für Prompts dazu beitragen, dass KI-Projekte in der Fläche funktionieren – nicht nur in der IT oder im Innovationsbereich.

Für das Qualitätsmanagement bedeutet das: nachvollziehbare Prozesse, dokumentierte Prompt-Vorlagen, klare Verantwortlichkeiten. Für die Unternehmensführung: ein Werkzeug, das Skalierung erlaubt – ohne Wildwuchs.

Strukturiertes Prompting ist also kein nice-to-have, sondern ein Managementwerkzeug. Wer es beherrscht, kann die KI nicht nur nutzen, sondern sie gezielt für das eigene Geschäft steuern. Und das macht den Unterschied zwischen "digital dabei" und "digital wirksam".

Lernen Sie, wie Sie mit Methoden der Technischen Kommunikation bessere Prompts entwickeln – praxisnah, systemunabhängig und direkt umsetzbar.

Lassen Sie uns über Ihr Projekt sprechen.